同棲解消のお金トラブル完全回避マニュアル!敷金・家財分担から合意書まで徹底解説

「二人でいるのが辛くなった…」同棲の解消は、精神的に大きな負担が伴います。しかし、それに加えて「お金」の問題が浮上すると、関係はさらにこじれ、円満な別れが難しくなることも少なくありません。楽しかったはずの思い出が、お金のトラブルで最悪の記憶に変わってしまうのは避けたいものです。

この記事では、同棲を解消する際に起こりがちな金銭トラブルを未然に防ぐための具体的な方法を、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。敷金の返還、家具・家電の分割、連帯保証人の問題など、誰もが直面する可能性のある課題について、法的な知識も交えながら、実践的な解決策を提示します。この記事を最後まで読めば、冷静かつ公平に問題を解決し、新たな一歩を踏み出すための準備が整うはずです。

トラブルを未然に防ぐ最強の武器「同棲解消合意書」

同棲解消時における金銭トラブルを防ぐ最も効果的な方法は、「同棲解消合意書」を作成することです。口約束だけでは、「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。 法的な婚姻関係にないカップルでも、当事者間で交わした合意書は、民法上の「契約」として法的な効力を持ちます。

なぜ合意書が必要?口約束の危険性

感情的になりがちな同棲解消の話し合いでは、その場の雰囲気で安易な約束をしてしまったり、逆に重要なことを決めずにあいまいなままにしてしまったりすることがよくあります。後になって「そんな約束はしていない」「負担が不公平だ」といったトラブルに発展するケースは後を絶ちません。書面で合意内容を明確に残すことで、こうした事態を避け、お互いが納得した上で清算を進めることができます。

合意書に盛り込むべき必須項目

合意書には、お金や財産に関する取り決めを具体的かつ明確に記載することが重要です。あいまいな表現は避け、誰が、いつまでに、いくら、何を、どのようにするのかをはっきりとさせましょう。

| 項目 | 記載内容の例 |

|---|---|

| 敷金の精算 | 退去後に返還される敷金から原状回復費用を差し引いた残額を、折半する。返還は名義人の口座に振り込まれた後、1週間以内にもう一方の指定口座に半額を振り込む。 |

| 家財・家電の分割 | 各自が購入したものは各自が所有権を持つ。共同で購入したテレビ(型番: XXX)は甲が引き取り、冷蔵庫(型番: YYY)は乙が引き取る。分割が難しいソファは売却し、売却金を折半する。 |

| 家賃・光熱費の最終清算 | 最終月の家賃および光熱費は、退去日までの日割りで計算し、折半して負担する。支払いは退去日までに行う。 |

| 退去費用の負担 | 原状回復費用やハウスクリーニング代は、双方で折半して負担する。 |

| 残債務の精算 | 共同の目的で購入した自動車ローンの残債XX万円は、折半して各自がXX万円ずつを完済まで支払い続ける。 |

| 清算条項 | 本合意書に定めるほか、甲乙間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。 |

合意書のひな形(テンプレート)

以下にシンプルな合意書のひな形を示します。ご自身の状況に合わせて修正・追記して活用してください。

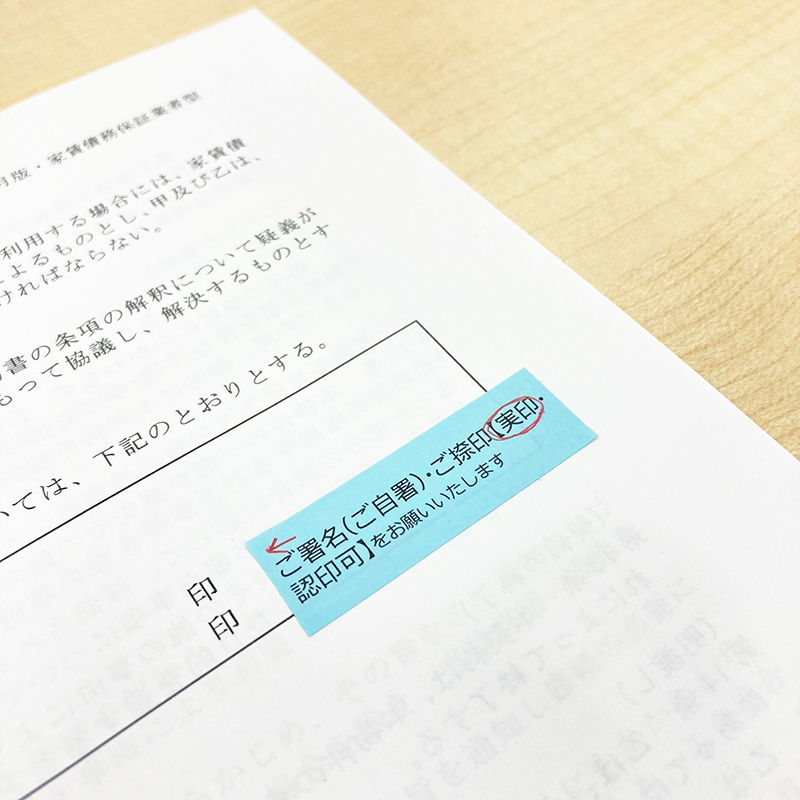

同棲解消に関する合意書 甲(氏名:_______ 住所:_______________)と 乙(氏名:_______ 住所:_______________)は、 本日、同棲関係を解消するにあたり、以下の通り合意する。 第1条(同棲の解消) 甲と乙は、本日をもって同棲関係を円満に解消することに合意する。 第2条(敷金の取扱い) 賃貸物件(物件名:〇〇)の敷金について、退去後に返還される金額から原状回復費用等を差し引いた残額を、甲乙で折半する。 第3条(家具・家電等の所有権) 別紙「財産分与リスト」に記載の通り、家具・家電等の所有権を定める。 第4条(費用の清算) 退去日までの未払い家賃、光熱費、その他共同生活で生じた費用は、甲乙で折半して負担する。 第5条(清算条項) 甲と乙は、本件に関し、本合意書に定めるほか、甲乙間には何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する。 上記合意の証として、本合意書を2通作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各1通を保有する。 〇〇年〇〇月〇〇日 甲:__________(署名・捺印) 乙:__________(署名・捺印)

さらに効力を高める「公正証書」

作成した合意書を公証役場に持ち込み、「公正証書」にすることで、さらに強力な効力を持たせることができます。 特に金銭の支払いに関する約束(「〇〇万円を支払う」など)を公正証書にしておくと、万が一相手が支払いを怠った場合に、裁判を起こさなくても相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」が可能になります。

【ケース別】よくある金銭トラブルと具体的な解決策

ここでは、同棲解消時によく発生する具体的なトラブルと、その回避策について詳しく見ていきましょう。

ケース1:敷金の返還トラブル

よくあるトラブル:「敷金は二人で半分ずつ払ったのに、全額が相手(契約名義人)の口座に振り込まれて返してくれない!」

賃貸契約の敷金は、退去時の原状回復費用などを差し引いた後、原則として契約名義人の口座へ一括で返還されます。 たとえあなたが費用を半額負担していたとしても、法的には名義人に全額が返還されるのがルールです。 これがトラブルの最大の原因となります。

【回避策】

- 合意書で返還方法を明記する:「返還された敷金から実費を差し引いた残額を、〇月〇日までに折半する」と合意書に明記し、署名・捺印を交わしましょう。

- 支払った証拠を残す:敷金を支払った際の振込明細や、折半したことがわかるLINEのやり取りなどを証拠として保管しておくことが重要です。

ケース2:家具・家電の所有権トラブル

よくあるトラブル:「このテレビは私が欲しくて買ったものだ」「いや、お金を出したのは俺だ」

どちらか一方がもともと持っていたものや、一人でお金を出して買ったものは、その人の所有物です。 問題となるのは、二人でお金を出し合って購入した共有財産です。 高価なものであればあるほど、トラブルは深刻化します。

【回避策】

- 財産リストを作成する:事前に「どちらが何を引き取るか」をリストアップし、書面で確認し合いましょう。

- 購入時の証拠を保管する:レシートやクレジットカードの明細、家計簿アプリの記録など、誰がお金を出したかがわかるものを残しておきましょう。

- 売却して現金化する:どうしても分けられない高価なものは、フリマアプリなどで売却し、その売上金を折半するのが最も公平でトラブルになりにくい方法です。

ケース3:連帯保証人の責任トラブル

よくあるトラブル:「もうあの家には住んでいないのに、元カレが滞納した家賃の請求が保証人である私の親に来た!」

賃貸契約の連帯保証人は、契約者本人が家賃を支払えなくなった場合に、代わりに支払う義務を負います。この責任は、あなたがその物件から退去しただけでは消滅しません。 契約が継続している限り、連帯保証人の責任も継続するのです。連帯保証人から外れるには、大家さん(貸主)の同意が必要ですが、これは非常に難しいのが現実です。

【回避策】

- 契約を一度解約し、再契約する:最も確実な方法は、現在の契約を一度解約することです。そして、住み続ける側が新たに審査を受け、新しい連帯保証人を立てて再契約します。

- 大家さんに相談する:事情を説明し、連帯保証人を別の人に変更できないか、または保証会社への切り替えができないかなどを相談してみましょう。

- 合意書に責任の所在を明記する:万が一、退去後に家賃滞納などが発生した場合、その責任はすべて住み続ける側が負うことを合意書に記載しておきましょう。

ケース4:退去費用・違約金の負担トラブル

よくあるトラブル:「急に出ていくことになったから、契約期間内の解約違約金を全額払えと言われた!」

賃貸契約では、退去時に壁紙の張り替えなどの「原状回復費用」がかかります。また、契約期間の途中で解約すると、「早期解約違約金」(通常は家賃の1~2ヶ月分)が発生することがあります。 これらの費用負担をどちらがどれだけ負うかで揉めるケースも多いです。

【回避策】

- 負担割合を事前に決める:退去費用や違約金が発生する場合、その負担割合を事前に話し合い、合意書に明記しておくことが極めて重要です。

- 見積もりを取得し、証拠を残す:退去費用の見積もりは必ず書面でもらい、不当な請求がないか二人で確認しましょう。支払った際の領収書も必ず保管してください。

話し合いがまとまらない場合は専門家への相談も

当事者同士での話し合いがどうしても難しい場合や、相手が不誠実な対応をとる場合は、専門家に相談することも有効な手段です。市区町村の消費生活センターや、弁護士・司法書士などの法律専門家が相談に乗ってくれます。無料相談を実施している窓口もあるので、一人で抱え込まずに助けを求めましょう。

まとめ:冷静な話し合いと書面での記録が円満解決の鍵

同棲解消は、感情的な対立に発展しやすい難しい問題です。しかし、お金の問題を事前にしっかりとルール化しておくことで、無用なトラブルの多くは防ぐことができます。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 最も重要なのは「同棲解消合意書」の作成。口約束は避ける。

- 敷金は名義人に返還されるのが原則。返還方法を事前に決めておく。

- 共有の家具・家電はリスト化するか、売却して折半するのが公平。

- 連帯保証人の責任は簡単には消えない。契約の解約・再契約を検討する。

- レシートやLINEの履歴など、お金のやり取りに関する証拠はすべて保管しておく。

お互いが冷静に、そして誠実に向き合い、この記事で紹介したポイントを参考にしながら手続きを進めることで、きっと円満な解決に至るはずです。過去を清算し、スッキリとした気持ちで新しい未来へ踏み出しましょう。

“`