【初心者向け】団体信用生命保険(団信)とは?仕組み・条件からワイド団信まで徹底解説

住宅ローンの契約を検討する際、ほとんどの金融機関で加入が必須となるのが「団体信用生命保険」、通称「団信」です。 [4] 団信は、ローン返済中に契約者に万が一のことがあった場合に、残りのローンを保険金で完済してくれる、家族と家を守るための重要な生命保険です。 [3, 5] しかし、その仕組みや保障内容は複雑で、専門用語も多く、初心者には分かりにくい点も少なくありません。この記事では、一般的なビジネスパーソンの方にもご理解いただけるよう、団信の基本的な仕組みから、さまざまな特約、加入審査、そしてよくある誤解まで、専門用語を避けつつ丁寧に解説していきます。

団体信用生命保険(団信)の基本的な仕組みと保障範囲

団信は、住宅ローンの契約者(被保険者)が死亡または「所定の高度障害状態」になった場合に、生命保険会社が残りのローン残高に相当する保険金を金融機関(保険金受取人)に支払い、ローンを完済する仕組みの生命保険です。 [2, 25] これにより、残された家族は住まいを失うことなく、その後の返済負担もなくなります。 [3] 一般的に、団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれているため、別途支払う必要はありません。 [2]

基本的な保障:「一般団信」

最も基本的な「一般団信」で保障されるのは以下の2つのケースです。 [2]

- 死亡:契約者が亡くなった場合。

- 所定の高度障害状態:両目の視力を完全に失う、言語や咀嚼(そしゃく)の機能を完全に失うなど、保険会社が定める極めて重い障害状態になった場合。 [2]

保障を広げる「特約付き団信」

近年では、基本保障に加えてさまざまなリスクに備えるための「特約(オプション)」が付いた団信が増えています。 [3, 6] 特約を付けると保障範囲が広がりますが、多くの場合、住宅ローンの金利が年0.1%~0.3%程度上乗せされます。 [9] 代表的な特約には以下のようなものがあります。

| 特約の種類 | 主な保障内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| がん保障特約(がん団信) | 生まれて初めて「がん(悪性新生物)」と診断された場合に、ローン残高の全額または50%が保障される。 [6] | 保障開始から90日間の免責期間があり、その間に診断されたがんは対象外となることが多い。初期のがん(上皮内がん)などは保障対象外の場合も。 [6] |

| 三大疾病保障特約 | がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病で、保険会社が定める「所定の状態」になった場合に保障される。 [6] | 「所定の状態」の定義は金融機関で異なる。「入院したら即保障」という条件の緩いものから、「後遺症が60日以上継続」など厳しい条件のものまで様々。 [3] |

| 八大疾病・十一大疾病保障特約 | 三大疾病に加え、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変などの生活習慣病まで保障範囲を広げたもの。 [8] | 保障範囲が広い分、金利上乗せ幅も高くなる傾向がある。 [6] |

| 全疾病保障・就業不能保障特約 | 病気やケガの種類を問わず、入院や自宅療養などで長期間働けなくなった(就業不能状態)場合に保障される。 | 精神疾患(うつ病など)は対象外となることが多い。また、「180日以上の入院」や「就業不能状態が1年以上継続」など、支払い条件が厳しい場合がある。 |

どの特約を選ぶかは、ご自身の健康への不安や家族構成、そして金利上乗せによる返済額の増加を考慮して慎重に判断する必要があります。 [2] 保障内容だけでなく、保険金が支払われる「条件」を契約前によく確認することが非常に重要です。 [3]

保険金が支払われる条件と支払われないケース(免責事由)

団信に加入していれば、どんな状況でも必ず保険金が支払われるわけではありません。保険金が支払われない「免責事由」というものが定められています。

保険金が支払われない主なケース

- 告知義務違反:加入時の健康状態の告知で、事実と異なる申告(嘘の申告)をしていたことが発覚した場合。 [13] これは最も注意すべき点で、契約が解除され、いざという時に全く保障されなくなります。 [13]

- 保障開始から一定期間内の自殺:多くの団信では、保障開始から1年以内の自殺は免責事由となり、保険金は支払われません。

- 契約前の病気やケガが原因の場合:住宅ローン契約前からかかっていた病気やケガが原因で高度障害状態になった場合は、保障の対象外となることがあります。

- 戦争・その他の変乱:戦争や内乱などが原因で死亡した場合も、一般的に免責事由とされています。

特に重要なのが「告知義務違反」です。 [13] 持病や過去の入院・手術歴などを隠して加入すると、万が一の際に「違反」と判断され、保険金が支払われず、残された家族がローン返済に窮する事態になりかねません。 [30] 健康状態の告知は、正直かつ正確に行うことが鉄則です。

団信の加入審査と健康告知(持病があっても入れる?)

団信は生命保険の一種であるため、加入には引受保険会社による審査があります。 [4, 5] 審査では、申込時に提出する「告知書」の内容が重視されます。告知書では、主に過去3年以内の病歴や治療歴などが問われます。

告知で問われる主な内容の例

- 過去3ヶ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたか

- 過去3年以内に特定の病気(がん、心臓病、脳卒中、精神疾患、糖尿病など)で手術や2週間以上の治療・投薬を受けたか

- 手足の欠損や機能障害、背骨や視力・聴力の障害があるか

これらの質問に「はい」と答えた場合、病名や治療内容などを詳細に記入する必要があり、審査が厳しくなる、あるいは加入を断られる可能性があります。 [28]

持病や病歴がある場合の選択肢

健康上の理由で一般団信への加入が難しい場合でも、住宅ローンを諦める必要はありません。いくつかの選択肢があります。

- ワイド団信に申し込む

ワイド団信は、一般団信よりも加入条件(引受基準)が緩和された団信です。 [2, 14] 高血圧症や糖尿病、うつ病などの持病がある方でも加入できる可能性があります。 [14] ただし、保障内容は一般団信と同じ(死亡・高度障害)ですが、金利が年0.2%~0.3%程度上乗せされるのが一般的です。 [2, 7, 14] - フラット35を利用する

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する「フラット35」は、団信への加入が任意です。 [10, 11] そのため、健康上の理由で団信に加入できない方でも住宅ローンを組むことが可能です。 [11, 15] 団信に加入しない場合、その分金利が低くなりますが、万が一の際の保障がなくなるため、別途民間の生命保険に加入するなどして備える必要があります。 [11, 19] - 病気の完治後に申し込む

告知事項は「過去3年以内」など期間が区切られていることが多いため、治療が完了してから一定期間が経過すれば、告知事項に該当しなくなり、一般団信に加入できる可能性があります。

持病があるからといって、すぐに諦める必要はありません。まずは金融機関に相談し、どのような選択肢があるか確認してみましょう。 [21]

【知らないと損】団信に関するよくある4つの誤解

団信については、便利な制度である反面、いくつかの誤解も生じやすいです。ここでは、初心者が陥りがちな勘違いを解説します。

- 誤解①:「どんな病気やケガでもローンがゼロになる」

- これは大きな誤解です。保障されるのは、あくまで契約内容で定められた範囲(死亡・高度障害や特約で指定された疾病・状態)のみです。 [2] 例えば、うつ病などの精神疾患や、特約を付けていない場合の生活習慣病で働けなくなっても、一般団信では保障されません。

- 誤解②:「団信に入れば生命保険は必要ない」

- 団信の保険金は住宅ローンの返済に充てられるため、遺族の生活費や教育費として現金が残るわけではありません。 [5] 住宅費以外の生活保障が必要な場合は、別途生命保険への加入を検討する必要があります。 [19]

- 誤解③:「いつでも加入・変更・解約できる」

- 団信に加入できるのは、原則として住宅ローンを契約する時だけです。 [2, 3] 後から加入したり、保障内容を変更したり、団信だけを解約したりすることは基本的にできません。 [4] 最初の選択が非常に重要になります。

- 誤解④:「失業した場合も保障される」

- 就業不能保障特約は、あくまで病気やケガが原因で働けなくなった場合を保障するものです。会社の倒産やリストラといった「自己都合でない失業」は保障の対象外です。

住宅ローン以外のローン(教育ローンなど)での団信の扱いは?

団信は住宅ローン特有のイメージが強いですが、他のローンではどうなのでしょうか。

教育ローン

- 国の教育ローン(日本政策金融公庫):団信の仕組みはありません。 [34] 契約者である親に万が一のことがあっても、ローンはなくならず、相続人が返済を引き継ぐ必要があります。

- 民間の教育ローン:銀行によっては、金利を上乗せすることで団信を付けられる商品があります。 [29, 35] 子どもに負担を残したくない場合は、団信付きの民間ローンを選択するのも一つの手です。

マイカーローン(自動車ローン)やフリーローン

マイカーローンなどでは団信が付いていないのが一般的ですが、一部の銀行や信用金庫、JAバンクなどでは、金利上乗せで団信に加入できる商品も提供されています。 [23, 26, 31, 32, 33] 高額なローンを組む際には、万が一の保障が付いているかを確認すると安心です。

金融機関ごとの団信の違い(ネット銀行 vs メガバンク)

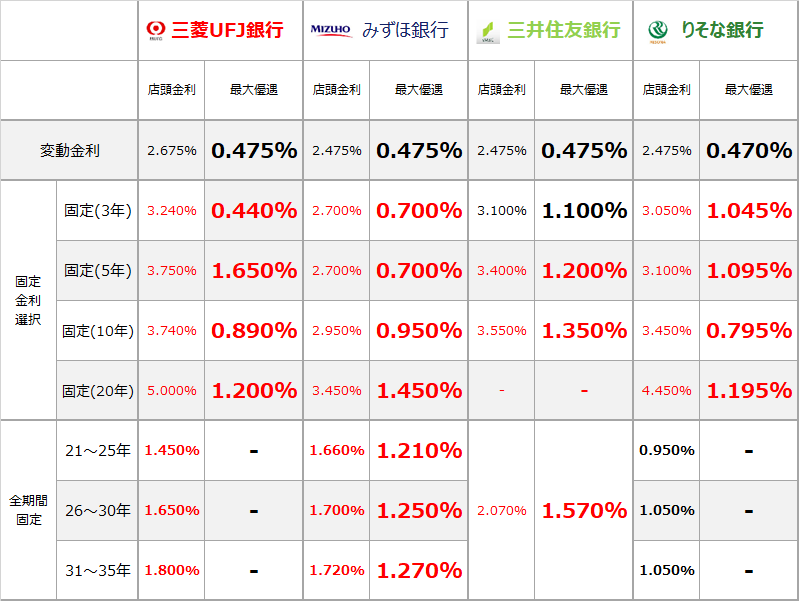

団信の保障内容や条件は、金融機関によって大きく異なります。特に、ネット銀行とメガバンクでは特徴に違いが見られます。

- ネット銀行(auじぶん銀行、住信SBIネット銀行など)

金利の低さに加え、団信の保障が充実していることが大きな魅力です。 [16] 例えば、「がん50%保障」や「全疾病保障」が金利上乗せなしで付帯しているケースも多く、低コストで手厚い保障を受けたい方におすすめです。 [12, 16, 20, 24] - メガバンク(三菱UFJ銀行など)

対面での相談ができる安心感がありますが、手厚い疾病保障特約を付ける場合は、金利が0.2%〜0.3%程度上乗せされることが一般的です。 [7, 12, 24] 結果として、ネット銀行よりも総返済額が高くなる可能性があります。

住宅ローンを選ぶ際は、表面的な金利だけでなく、「どの団信に、いくらの金利上乗せで加入できるか」という点まで含めて総合的に比較することが、後悔しないための重要なポイントです。 [2, 22]

まとめ:自分に合った団信を選び、万全の備えを

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンという長期にわたる返済期間中の「万が一」に備え、家族の生活と大切な住まいを守るための重要なセーフティネットです。 [3, 25] 本記事で解説したように、団信には様々な種類と特約があり、保障内容や保険金が支払われる条件は金融機関によって異なります。 [3, 6]

重要なのは、他人の意見や人気だけで選ぶのではなく、ご自身の健康状態やライフプラン、経済状況に合わせて、最適な保障内容を慎重に検討することです。 [2] 特に、保障が手厚くなる特約については、金利の上乗せによる返済額の増加とのバランスを考える必要があります。 [9]

もし持病があって加入に不安がある場合でも、「ワイド団信」や「フラット35」といった選択肢があります。 [19, 21] 諦めずに金融機関の担当者や専門家に相談し、ご自身にとって最良の道を探しましょう。住宅ローンと団信について正しく理解することが、将来の安心につながる第一歩です。