生活福祉資金の総合支援資金とは?【2025年最新】申請方法から返済免除の条件まで徹底解説

失業や収入の減少によって、日々の生活に困っていませんか? 「来月の家賃が払えないかもしれない」「再就職先が見つかるまでの生活費が足りない」といった悩みは、誰にでも起こりうる深刻な問題です。そんな時に頼りになるのが、公的な貸付制度である「生活福祉資金貸付制度」です。

この記事では、その中でも特に生活の立て直しを目的とした「総合支援資金」について、2025年時点の最新情報に基づき、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。制度の概要から、具体的な申請方法、返済、そして気になる「返済免除」の条件まで、この記事を読めば全てがわかります。一人で悩まず、利用できる制度を正しく理解し、生活再建への一歩を踏み出しましょう。

※新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請受付は、令和4年9月末をもって終了しています。 [19] 現在は通常の制度に基づく貸付となりますのでご注意ください。

1. そもそも「総合支援資金」とは?生活を立て直すためのセーフティネット

「総合支援資金」とは、ひとことで言えば「失業などによって生活に困窮した世帯が、再び自立した生活を送れるように支援するための公的な貸付制度」です。 [1] これは「生活福祉資金貸付制度」という大きな枠組みの中に含まれる支援の一つです。

単にお金を貸すだけでなく、市区町村の社会福祉協議会や自立相談支援機関の相談員が継続的にサポートし、一緒に生活再建の計画を立ててくれるのが大きな特徴です。 [1, 2] つまり、資金的な支援と、ハローワークなどと連携した就労支援などをセットで受けることで、根本的な問題解決を目指す制度と言えます。

生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の位置づけ

生活福祉資金貸付制度には、目的に応じていくつかの種類があります。総合支援資金の他に、教育に必要な資金を貸し付ける「教育支援資金」や、緊急かつ一時的に必要な少額の費用を貸し付ける「緊急小口資金」などがあります。 [1, 11]

総合支援資金は、これらの中でも特に「生活の立て直し」という包括的な目的に焦点を当てており、以下の3つの資金で構成されています。

- 生活支援費:生活を再建するまでの間の生活費

- 住宅入居費:敷金・礼金など、新たに住居を借りるための初期費用

- 一時生活再建費:就職活動や滞納料金の支払いなど、一時的に必要となる費用

これらの資金を状況に応じて組み合わせることで、安定した生活基盤を取り戻す手助けをしてくれます。 [1]

誰が対象になるの?

総合支援資金の貸付対象となるのは、貸付によって自立が見込まれる世帯で、主に以下の条件に当てはまる方です。 [1]

- 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や減収などにより生活に困窮していること。

- 公的な書類で本人確認が可能であること。

- 現在住居がある、または住居確保給付金の利用などで住居の確保が確実に見込まれること。

- 自立相談支援事業などを利用し、継続的な支援を受けることに同意していること。 [2]

- 他の公的給付や貸付を受けられず、生活費をまかなえないこと。

重要なのは、この制度が「貸付」であるため、将来的に返済していく意思と可能性があると判断される必要がある点です。 [8] そのため、社会福祉協議会との面談を通じて、生活再建への意欲や計画性を伝えることが大切になります。

2. 3つの資金を使いこなす!総合支援資金の具体的な中身と活用例

総合支援資金は、生活再建の様々な場面に対応できるよう「生活支援費」「住宅入居費」「一時生活再建費」の3種類に分かれています。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

以下の表は、3つの資金の概要をまとめたものです。

| 資金の種類 | 主な使い道 | 貸付上限額 | 貸付期間 |

|---|---|---|---|

| 生活支援費 | 再就職までの生活費(家賃、食費、光熱費など) | 単身:月15万円以内 複数人世帯:月20万円以内 |

原則3か月(最大12か月まで延長可能) [1] |

| 住宅入居費 | 賃貸契約を結ぶための初期費用(敷金、礼金など) | 40万円以内 | 一時金 |

| 一時生活再建費 | 生活再建に一時的に必要な費用(就職活動費、技能習得費、滞納料金の立替、債務整理費用など) | 60万円以内 | 一時金 |

※上記の情報は厚生労働省の公式情報を参考にしています。 [1]

① 生活支援費:日々の暮らしを支える

生活支援費は、失業などにより収入が途絶え、当面の生活が立ち行かなくなった場合に、再就職までの間の生活費を支援するものです。 [1] 家賃や食費、公共料金の支払いなど、日々の暮らしに直結する費用に充てることができます。貸付は一括ではなく、1か月ごとに分割で交付されるのが原則です。 [10] これにより、計画的な資金管理をサポートします。

② 住宅入居費:新たなスタートの土台を作る

住む場所を失ってしまった、あるいは失いそうな状況では、生活の再建は困難です。住宅入居費は、新たにアパートなどを借りる際の敷金・礼金といった初期費用を貸し付けるものです。 [1] 例えば、住居確保給付金(家賃相当額の補助制度)を利用して新しい住まいを見つけたものの、契約時の初期費用が用意できない、といったケースで活用できます。

③ 一時生活再建費:自立に向けた多目的な支度金

一時生活再建費は、その名の通り、生活を立て直すために一時的に必要となる、まとまった費用に対応します。 [1] その使い道は幅広く、以下のような例が挙げられます。

- 就職・転職のための費用:スーツの購入費、資格取得のための受講料など

- 滞納料金の支払い:家賃や公共料金の滞納分を立て替える費用

- 債務整理の費用:借金問題の解決のため、弁護士や司法書士に支払う費用 [1]

- その他:生活に不可欠な家電の購入費用など

このように、個々の状況に合わせて柔軟に活用できるのが一時生活再建費の強みです。

3. 【5ステップで解説】申請から入金までの全流れ

総合支援資金を利用したいと思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、相談から実際にお金が振り込まれるまでの流れを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:相談窓口へ連絡

最初のステップは、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談することです。 [2] ここが総合支援資金の主な相談・申請窓口となります。また、多くの場合、貸付の前提として「自立相談支援機関」の利用が求められます。 [5] 自立相談支援機関は、生活に困窮している方のための総合相談窓口で、各自治体に設置されています。まずは電話で状況を伝え、相談の予約を取りましょう。

【相談窓口】

- お住まいの市区町村 社会福祉協議会

- 自立相談支援機関(各区役所・市役所内など)

ステップ2:必要書類の準備

相談後、申請に進むことになったら、必要書類を準備します。書類は多岐にわたるため、窓口でしっかり確認しながら揃えましょう。一般的に必要とされる書類は以下の通りです。

- 借入申込書(窓口で交付)

- 住民票の写し(世帯全員分)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 収入の減少がわかる書類(離職票、給与明細など)

- ハローワークの求職受付票

- その他、社会福祉協議会が指定する書類(預金通帳の写し、賃貸契約書の写しなど)

書類に不備があると手続きが遅れてしまうため、漏れなく準備することが重要です。

ステップ3:申請書の提出

すべての書類が揃ったら、市区町村の社会福祉協議会の窓口に提出し、正式に申し込みを行います。この際、担当者との面談があり、生活状況や今後の再建計画について詳しくヒアリングされます。 [10] 正直に、誠実に状況を伝えることが審査の第一歩です。

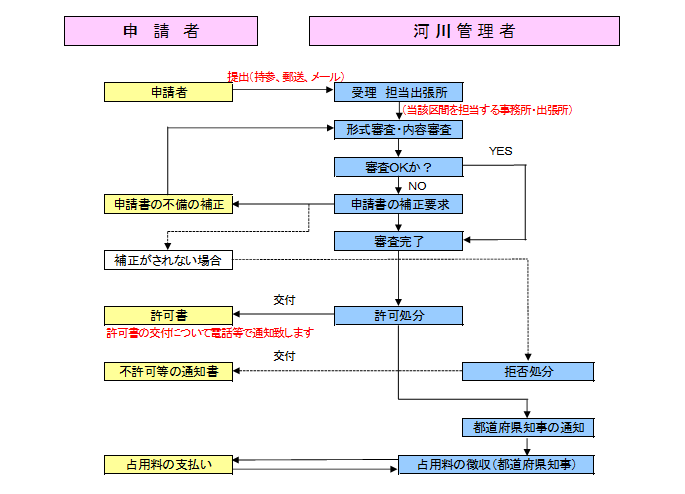

ステップ4:審査

提出された書類と面談内容をもとに、都道府県の社会福祉協議会で審査が行われます。 [8] 審査では、「本当に貸付が必要か」「貸付によって自立が見込めるか」「返済能力はあるか」といった点が総合的に判断されます。 [15]

審査にかかる期間は状況によりますが、申し込みから貸付決定まで約1か月程度が目安とされています。 [10]

ステップ5:貸付決定・資金の交付

審査に通ると、「貸付決定通知書」と「借用書」が送られてきます。借用書に署名・捺印して返送すると、後日、指定した口座に資金が振り込まれます。 [8] 生活支援費の場合は、原則として月ごとに分割で振り込まれます。

これで一連の手続きは完了です。あとは、相談員と立てた計画に沿って、生活の立て直しを進めていきましょう。

4. 返済はどうなる?金利・据置期間・シミュレーション

総合支援資金はあくまで「貸付」なので、原則として返済義務があります。ここでは、返済に関する重要な条件と、具体的な返済イメージを見ていきましょう。

金利と連帯保証人

総合支援資金の大きなメリットは、金利が非常に低いことです。

- 連帯保証人を立てる場合:無利子 [1]

- 連帯保証人を立てられない場合:年1.5% [1]

原則として連帯保証人が1名必要ですが、見つからない場合でも貸付を受けることは可能です。 [15] その場合でも年1.5%という低い金利で借りられるのは、公的な制度ならではの利点です。

返済はいつから?据置期間と償還期間

貸付を受けてすぐに返済が始まるわけではありません。生活を安定させるための準備期間として「据置期間」が設けられています。

- 据置期間:最後の貸付日から6か月以内 [10]

- 償還(返済)期間:据置期間終了後、10年以内 [16]

つまり、貸付が終了してから最大半年間の猶予があり、その後、10年という長期間でゆっくりと返済していくことができます。

【返済シミュレーション】月々の返済額はどのくらい?

実際にいくら借りたら、月々の返済額はいくらになるのでしょうか。無利子(連帯保証人あり)の場合の返済例をいくつか見てみましょう。

| 借入総額 | 返済期間5年(60回)の場合の月々返済額 | 返済期間10年(120回)の場合の月々返済額 |

|---|---|---|

| 50万円 | 約8,333円 | 約4,167円 |

| 100万円 | 約16,667円 | 約8,333円 |

| 150万円 | 25,000円 | 12,500円 |

※上記は無利子の場合の単純計算です。年1.5%の利子が付く場合は、若干返済額が増えます。

このように、長期での返済計画を立てることで、月々の負担を抑えることが可能です。ただし、これはあくまで一例です。実際の返済額や期間は、借入額やご自身の収入状況に合わせて、社会福祉協議会と相談の上で決定します。

5. 【重要】返済が免除されるケースとは?

総合支援資金には、特定の条件を満たした場合に返済が免除される制度があります。これは利用者にとって非常に重要なポイントですので、しっかり理解しておきましょう。

(注)コロナ特例貸付では、特定の年度の住民税非課税を要件とする免除がありましたが、これは特例措置です。 [3, 4] 以下では、現行の通常制度における一般的な免除事由について解説します。

返済期間中に以下のような状況になり、返済を続けることが極めて困難になった場合、申請により返済の全部または一部が免除される可能性があります。

- 借受人が死亡した場合

- 精神または身体に重度の障害を負い、労働能力を喪失した場合 [4]

- 自己破産や個人再生などの法的な債務整理手続きを行った場合

- 生活保護を受給するに至った場合 [4]

これらの事由に該当した場合、自動的に免除されるわけではなく、必ず本人からの免除申請が必要です。 [4] 状況に変化があった場合は、速やかに社会福祉協議会に相談し、必要な手続きを確認してください。

また、どうしても返済が苦しい場合には、免除には至らなくても、一時的に返済を猶予(待ってもらう)してもらえる場合もあります。 [7] 滞納してしまう前に、必ず窓口へ相談することが大切です。

6. まとめ:困った時は、まず相談を

今回は、生活再建のための公的な貸付制度「総合支援資金」について詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- 総合支援資金は、失業や減収で生活に困った人のための公的な貸付制度です。

- 単なる貸付だけでなく、継続的な相談支援とセットで生活再建を目指します。

- 資金は「生活支援費」「住宅入居費」「一時生活再建費」の3種類があり、状況に応じて利用できます。

- 申請窓口は市区町村の社会福祉協議会です。審査には約1か月かかります。

- 金利は無利子または年1.5%と非常に低く、返済期間も最長10年と長期です。

- 死亡や重度障害、自己破産、生活保護受給など、特定の条件下では返済が免除される場合があります。

今、もしあなたが経済的な困難に直面し、将来に不安を感じているなら、決して一人で抱え込まないでください。総合支援資金は、そんなあなたのための大切なセーフティネットです。勇気を出して、お住まいの地域の社会福祉協議会に電話をしてみることから、再建への道は拓けます。